Foglio n.18

di Giuseppe Cerrone

Caivano dista una manciata di chilometri da Succivo. I due paesi sono collegati da una piccola e tortuosa arteria che mette in fila, uno dietro l’altro, tutti i centri dell’area atellana fino ad Aversa. Per chi come me arriva dalla provincia di Napoli, è sufficiente non perdersi per le vie dell’interno dopo il bivio di Frattaminore. Il rischio è quello di vagare tra i sentieri capricciosi di un agro famoso per le sue alberate alte dieci metri. Bastioni dove la vite convola a nozze insieme a grandi arbusti da frutto. Vado a trovare Antonio Raucci. Avere un amico così interessante non molto lontano da casa, è una fortuna da cogliere al volo. Al diavolo Google Maps. Conosco la strada. Durante il percorso torno sulle domande senza il disturbo del navigatore. Guido con attenzione, gustando l’attesa. L’intervista è una eccentrica forma d’arte che oscilla tra la confessione e lo studio. Un po’ teatro, un po’ filosofia, ha spesso il merito di dire la verità. Un motivo in più per praticarla. Parcheggio l’auto in garage. Il buio. Poi squarci di luce dai pannelli in alto. Cammino mirando esiti che il catalogo “Spazio per acrobati” illustra con dovizia. Comincio da lì mentre alcune donne coi tacchi portano a spasso i ricordi. Le risposte dell’artista appaiono in grassetto.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

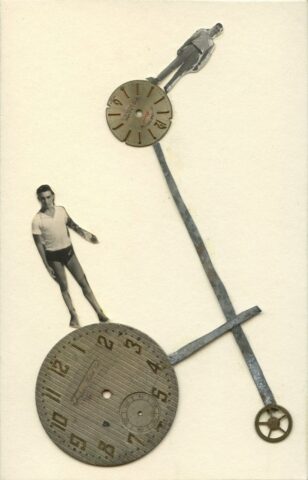

Il tempo. Quando cessiamo di scandirne le fasi, sedotti dalle cose e dai viventi, entriamo forse in una zona di beato splendore. Si può sfuggire alle fredde meccaniche dei giorni e delle ore? O è un sogno impossibile da realizzare?

Il tempo è ciò che mi prendo e di cui dispongo. Una torta fatta di tante fette che poi finiranno. La sua dimensione è squisitamente esistenziale. Io rincorro il tempo, anzi provvedo alle lancette che mi spingono alla corsa contro le ore e i minuti che trascorrono inesorabili. Si ha sempre bisogno del tempo, perché gli obiettivi e gli scopi che ognuno si pone, vanno inseguiti scandendo i giorni, misurando la propria forza attraverso i calendari. L’unico modo per non subire il tempo, è attuarlo, coronando processi creativi soggettivi. In ultima analisi, il tempo è una risorsa individuale. A me serve per creare e progettare.

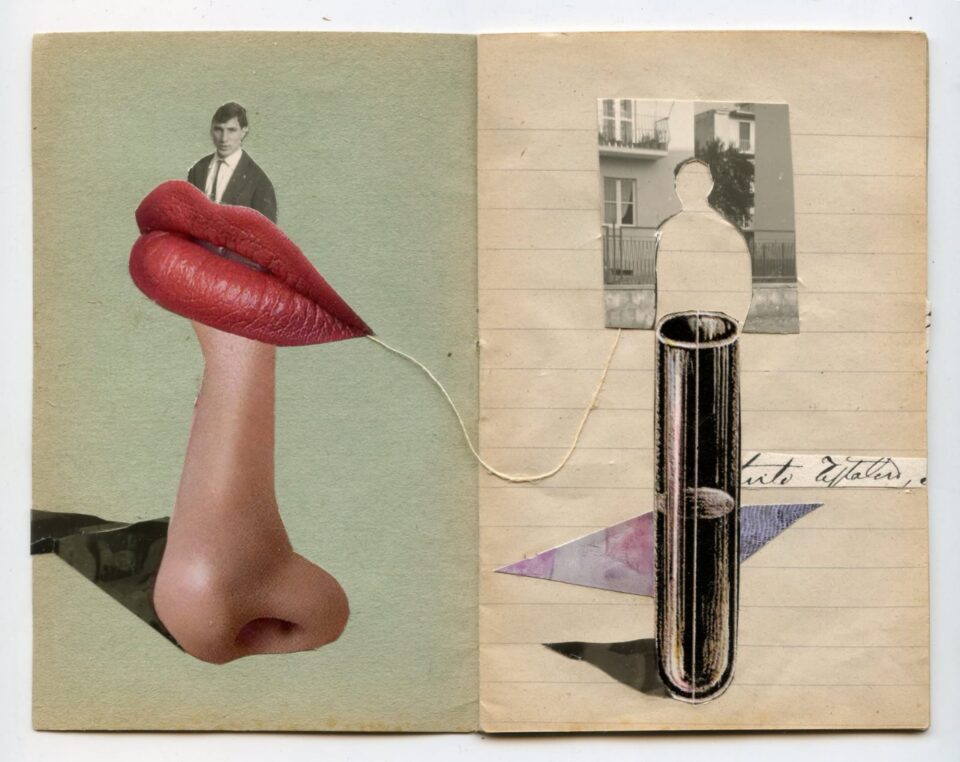

Nei tuoi lavori emergono figure sconcertanti, esseri antropoidi, forme occipitali che non sempre emanano un buon odore. Sono gli uomini-cyborg del futuro o le maschere contemporanee che invadono lo spazio dei nostri schermi abituali? Sembrano scappati da un demiurgo cattivo che li teneva in gabbia senza la consolazione di una ricreazione.

Sono i miei simili, esaminati con spirito nuovo. È come se mostrassi il loro interno, avvalendomi di sonde e dinamo di precisione. “A forza di vedere immagini attraverso le radiografie, il nostro modo di [riproporle] è cambiato” (Francis Bacon). Quanto all’essere sempre in fuga, la velocità affannosa con cui ci si rincorre, rimanda a delle prigioni esistenziali che noi stessi abbiamo costruito.

In bilico accanto al simile in una strana prossimità con ingranaggi e ruote, in un mondo feroce capace di funeste espulsioni. Eppure i tuoi modelli, che ricordano gli attori di Bresson, irrompono sulla scena come “revenant”, prelevati da un oblio profondissimo. Cos’è per te la morte e cosa può esserci dopo? Esiste un riscatto per i defunti? E, se sì, quale?

La morte è la scadenza del mio tempo. Non so nulla su quello che ci aspetta dopo. Il riscatto per i defunti consiste nel lavoro lasciato ai posteri. Loro ne avranno cura e memoria. L’uomo è nato per fare. Quello che di lui rimane, dopo la morte, è il suo fare. Il suo fare è il dono che resta quando non ci sarà più.

Sulla scia del grande Mario Persico, tua indiscussa influenza, ravviso una straordinaria vitalità nei tuoi lavori, una fortissima carica biologica. Per quanto paradossale possa sembrare, è possibile parlare di uomo e donna, con il primo intento a spendere tutto il suo fascino e le sue abilità, non ancora prescritte, in manovre di corteggiamento, e la seconda, incuriosita da tanto ardore mascolino, che mostra invece la sua di “mercanzia”. Le avances sono rinnovate e aggiornate da innesti meccanici e circuiti nascosti sottopelle. Muscoli, polmoni, ossa paiono fuori posizione, tuttavia daranno il loro contributo all’estasi amatoria, cui la donna non si sottrae. Vi è una cura del sé che conosce metodi bizzarri in un contesto da romanzo pruriginoso. Il dettaglio delle gambe, la femminilità degli arti ad esempio. Dico bene?

Sulla scia del grande Mario Persico, tua indiscussa influenza, ravviso una straordinaria vitalità nei tuoi lavori, una fortissima carica biologica. Per quanto paradossale possa sembrare, è possibile parlare di uomo e donna, con il primo intento a spendere tutto il suo fascino e le sue abilità, non ancora prescritte, in manovre di corteggiamento, e la seconda, incuriosita da tanto ardore mascolino, che mostra invece la sua di “mercanzia”. Le avances sono rinnovate e aggiornate da innesti meccanici e circuiti nascosti sottopelle. Muscoli, polmoni, ossa paiono fuori posizione, tuttavia daranno il loro contributo all’estasi amatoria, cui la donna non si sottrae. Vi è una cura del sé che conosce metodi bizzarri in un contesto da romanzo pruriginoso. Il dettaglio delle gambe, la femminilità degli arti ad esempio. Dico bene?

Vedo l’amore come il gioco fondamentale dei viventi. Ci si scruta e ci si annusa in forza di oscure leggi. Chimica e desiderio determinano incontri e dettano scelte, a volte anche singolari. I condizionamenti delle chiese e delle fedi perdono di valore se solo apriamo gli occhi su quello che abbiamo intorno. Una moltitudine di corpi in transito verso l’altro. Forma di relazione squisitamente terrena. Qui il premio è la persona che ho di fronte, la figura intera, il piacere che procura. Così l’esplorazione e la gioia vengono a noi naturalmente, e le critiche e le imperfezioni non hanno voce in merito. Si annullano nell’orgasmo. Mario Persico è stato il cibo e l’acqua nei giorni dell’apprendistato. Un grande artista, un grande uomo, un mirabile educatore. Mirava al primato dell’estetica senza calcoli egoistici. Non si risparmiava, dava sé stesso alla causa, mettendo da parte qualsiasi tornaconto privato.

Festa, condivisione, gioco, acrobazie sul posto, lezioni dissennate all’aperto senza un utile, è questo l’esorcismo per il cappio che tiene legati gli umani alle logiche inesorabili del lavoro e del mercato. Il “Leviatano” delle multinazionali soffoca il vivente, stritolandone l’immaginazione. La tua arte è un grido di protesta, silente e disperato, che però recupera la gioia, la gioia del fare. Un esercizio strenuo, quotidiano di rivalutazione della materia, e dei giorni passati a sfuggire all’annientamento. Che ne pensi?

Credo che l’arte sia gioco. Spazio ludico in primis. Le drammatiche contraddizioni della società contemporanea vanno affrontate con soluzioni diverse, strambe che richiamano i comportamenti del fanciullo alle prese con il mondo e i suoi paradossi. A me piace occupare il posto che scelgono i bambini quando vengono feriti dalla vita o da altro assurdo. L’analisi esistenziale delle loro risposte al dolore diventa Patafisica, «scienza» per nuovi immaginari. Gareggio da outsider nella speranza di accendere entusiasmi ed infatuazioni in un pubblico che potrebbe col tempo aumentare considerevolmente. Anche se non sono nel mainstream, i miei lavori parlano a gente interessata senza erigere torri d’avorio.

Vorrei che dicessi qualcosa su Stelio Maria Martini, colui che più di tutti ha preparato e favorito la svolta nelle tue strategie estetiche. È davvero esaltante per l’artista incontrare un grande maestro. Che tipo di rapporto era il vostro?

Vorrei che dicessi qualcosa su Stelio Maria Martini, colui che più di tutti ha preparato e favorito la svolta nelle tue strategie estetiche. È davvero esaltante per l’artista incontrare un grande maestro. Che tipo di rapporto era il vostro?

1988. Ero giovane ed ambizioso. Facevo cose nel campo dell’Informale ma tentavo incursioni nel Materico. Su Martini aleggiava un alone da leggenda. Ventinove anni sono pochi quando si affronta un titano del genere. La mia impreparazione emerse evidente come la lana che si attacca al velcro. E, tuttavia, il maestro accolse con favore quelle operine, scrivendone anche. L’iniziale soggezione sparì piano piano. Diventammo amici e sodali. Dal 1994 le visite si intensificano e la confidenza aumenta. Arrivano i primi benefici. Vivo al suo cospetto una svolta mentale e attitudinale senza precedenti. Scopro un mondo sconosciuto. Esploro una dimensione, quella del fare, che si allontana volutamente dalla convenzione. Sotto la sua ala e la sua guida, cambio pelle, sfoggiando progressi importanti. Partecipo a mostre di rilievo. Io stesso ne presento di mie, incoraggiato dal suo apprezzamento. Cercavo, nella prassi e nel gesto, di lambire, quantomeno, le sue aree di influenza e il suo sapere, vastissimo, sterminato, spalancato sul cosmo e sul caos. Diceva con affetto che lui era la mente ed io il braccio. Lo seguivo in punta di piedi, rispettandolo e venerandolo. Presto però cadde tra noi ogni tipo di inibizione. I discorsi cominciavano così a prendere risvolti molto intimi. Divenni il suo tuttofare, in virtù di un rapporto leale, privo di secondi fini. Provo per lui una riconoscenza infinita. Mi ha messo sulla via attraverso stroncature e incitamenti. Martini non aveva peli sulla lingua. Fotografava sempre con esattezza la situazione. Una lucidità spietata messa al servizio di tanti artisti, che andavano da lui in pellegrinaggio a riceverne conforto e rassicurazione ma pure qualche schiaffo. Metaforico s’intende e, comunque, indispensabile per la crescita personale. Ci vedevamo il martedì, qualche volta la domenica dopo le 11. L’immancabile caffè si accompagnava ad elaborate prove gastronomiche, nelle quali eccelleva. Verdure, patate, ròsbif con vino. Si misurava in cucina con qualsiasi pietanza, riuscendo bene. Poi ha cominciato a star male, allora ho curato di persona la sua produzione. C’era materiale di valore inestimabile, pubblicato su antologie e periodici, che doveva tornare a casa. Ricordo un suo intervento, apparso su «Levania», rivista del poeta e critico Eugenio Lucrezi. In quel frangente, fui proprio io a procurare la pubblicazione a Martini. Vi teneva in modo particolare, e voleva, assolutamente, entrarne in possesso. Ha lasciato tesori su isole ancora sconosciute. Un’immensa fortuna al servizio di pochi coraggiosi. Con grande lungimiranza e saggezza, aveva ampiamente previsto i problemi e le resistenze che avrebbe fatalmente incontrato a Napoli, qualora si fosse optato per la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, come luogo dove aprire un fondo ed un archivio dedicati alla sua opera. Martini scelse il Mart di Rovereto, agendo in modo ineccepibile e salvando dall’ineluttabile scempio una mole capitale di scritti e lavori visivi che, spiace dirlo, in qualsiasi sito campano, sarebbero finiti “nel cesso” [parole sue che riporto con orgoglio]. Gli sono stato vicino fino all’ultimo come conviene ai discepoli che non dimenticano il loro debito di gratitudine e hanno sempre davanti la lezione del maestro. Imperitura.

Come cominci le giornate? Cosa fai appena sveglio? Qual’è il metodo? Da un lato la scelta di oggetti, oltraggiati dagli anni, nei mercatini dell’usato, roba vile, affascinante perché vissuta, dall’altro l’utilizzo sapiente del colore, al quale non rinunci, che stendi su tavole per enfatizzare volti e corpi di vecchie foto che, scattate una volta, riproponi con gran divertimento in pose surreali e suggestive combinazioni. Parlaci un po’ della routine che ogni creatore inventa e subisce contemporaneamente.

Scendo nello studio e scavo tra le cose rinvenute nei mercatini. Mi piace abbinare l’oggetto ad un pensiero. La funzione della mente, nel mio caso, è quella di trovare una nuova realtà attraverso il materiale recuperato. Ciò che viene rifiutato e scartato, consegue una forma più autentica. L’arte riscatta così cumuli di rovine in ariosi collage a tema (Il mare e gli abissi, ad esempio). Ecco che un allargascarpe, con l’aiuto di un supporto in legno e di una buona dose di vernice, diventa un transatlantico. Lavoro soprattutto di mattina, dedicando il pomeriggio agli affari personali. La sera, tuttavia, dopocena, ritorno sulle intuizioni sviluppate ad inizio giornata. La ricerca nei mercatini avviene nei fine-settimana. Guidato da impulsi e fantasmi di provenienza incerta, vago tra rigattieri e professionisti, anche loro, come me, in cerca di qualcosa che possa colmare i nostri vuoti. La differenza è che, col mio lavoro, l’oggetto acquista una nuova funzione in una cornice diversa.

Sei nato nel 1959. La tua generazione ha accolto la transavanguardia e i New media. Hai assorbito tutto in modo personalissimo. In questo contesto di riferimenti e influenze, avviene l’incontro con Domenico Mennillo, scrittore – performer – poeta visivo – autore di installazioni sovversive, almeno per il senso comune. Certi legami cementano vocazioni e dissodano il terreno. Lo puliscono dalle erbacce. Un’altra amicizia importante.

Con Domenico ho scoperto di avere tanto in comune. Ci unisce il chiacchiericcio e lo schiamazzo dei mercatini, quando si patteggia e discute insieme ai lavoratori di frodo per arrivare ad un prezzo che soddisfi entrambi i contraenti. Ecco, per sommi capi, come inventiamo e rinnoviamo il quotidiano, io e lui. All’inizio ci tuffiamo nelle strade. Lo facciamo da ascetici flâner. Siamo sempre in cerca di qualcosa. Un oggetto è in grado di suscitare un mondo, un pensiero, una traccia sulla quale lavorare sodo. Sogniamo nuovi linguaggi, ognuno a modo suo. Nella vaghezza, accogliamo tutto, anche la distrazione. In passato ci siamo scambiati filmini amatoriali, quaderni intimi, strani congegni, reperiti un po’ ovunque. Abbiamo avviato un vero e proprio flusso di opere. Non poteva essere diversamente. Coltiviamo gli stessi interessi. Questo ci ha portato a collaborare alla realizzazione di alcune cartoline d’artista che mettevano in comunicazione Napoli e Parigi, i loro rispettivi milieu sperimentali. Se la vocazione è la stessa, gli obiettivi però divergono. In lui riscontro una maggiore propensione al pensiero, alla ricostruzione, all’archivio. Vi è in Domenico un anelito performativo che si nutre di cornici, strutture, ambienti, una certa tendenza, quasi barocca direi, alla grandeur, che in fondo non mi appartiene. Del resto il suo retaggio di attore la dice lunga in merito, mentre io esco dalle accademie d’arte. Su una cosa non ci sono dubbi: frequentandolo, ho chiuso con le fisime da romantico bohémien. La gramigna andava estirpata. Gli amici, dicevi, vengono a dissodare il giardino di casa. Vero, assolutamente.

Le tue opere dicono anche questo: non avremo mai il dono di vederci come ci vedono gli altri. Gli altri hanno su di noi una prospettiva privilegiata che non possiamo replicare in alcun modo, per quanti sforzi si faccia. Lo sguardo di chi mi fissa e mi scruta è la verità alla quale, io, oggetto indagato, osservato speciale, non posso avere accesso. Siamo dentro un gioco che sorveglia e punisce. I tuoi gesti, il tuo assemblare e fondere Bios e Polis, arpiona il mistero dello sguardo altrui, così potente da consegnarci alla resa. È così?

Le tue opere dicono anche questo: non avremo mai il dono di vederci come ci vedono gli altri. Gli altri hanno su di noi una prospettiva privilegiata che non possiamo replicare in alcun modo, per quanti sforzi si faccia. Lo sguardo di chi mi fissa e mi scruta è la verità alla quale, io, oggetto indagato, osservato speciale, non posso avere accesso. Siamo dentro un gioco che sorveglia e punisce. I tuoi gesti, il tuo assemblare e fondere Bios e Polis, arpiona il mistero dello sguardo altrui, così potente da consegnarci alla resa. È così?

Siamo pedine gestite da qualcuno che ha uno sguardo privilegiato e più lungo del nostro. In alcuni casi, estremi, il mio occhio, allenato dal mestiere, coincide alla perfezione con quello dei grandi burattinai. Allora preparo fondamenta e architetture che si rivelano strutture di accoglienza dove il vissuto viene cinicamente disposto e spiato.

La parola d’ordine per l’interpretazione del lavoro di Antonio Raucci è “costrizione”. L’Homo Sapiens ridotto a Homo Stultus, ingabbiato in recipienti, anfore, elettrodomestici, strumenti musicali, mezzi di locomozione, incapace di muoversi a piacimento, “costretto”, appunto, in strutture espanse. Parlo di memoria, linguaggio, scienza medica, organizzazione del lavoro e della ricchezza, produzione industriale. Sei d’accordo? Siamo “costretti” perché finiti, destinati a deperire.

Veniamo alla luce per godere. Tutto l’universo è un invito al godimento. Penso ai fili d’erba dietro l’angolo, vicino alle auto. Sono lì per noi. Purtroppo, intrappolati in schemi che riformuliamo di continuo a velocità folle, abbiamo perso la capacità di saper riconoscere ed evocare la bellezza. Non vediamo più, accecati da numeri, diagrammi, tavole, gradienti, spartiti, manuali, indicatori di rendimento. Quando, maturi per la pensione, desideriamo riprenderci ciò che ci è stato sottratto, constatiamo delusi che acciacchi, malattie, logorio, atrofia dei sensi ostacolano qualsiasi disegno. L’arte, il gioco, un certo modo di provocare accadimenti e cose, possono tuttavia fare molto. Sono un antidoto alla stoltezza. Un esorcismo collettivo che spegne la frenesia dei tempi, un tentativo di ascesa verso la sapienza.

Venendo da te ho incontrato un tirannosauro. Andava in banca con suo figlio. Voleva aprirgli un conto e intestargli un libretto per assegni. È stato così affabile e cortese che ci ho scambiato qualche osservazione. Io in auto che mi fermo e dò strada, lui che ne approfitta, si avvicina e saluta. Dopo, sulla soglia, trovo un acquario abitato da un axolotl, che ti somiglia tanto. Infine, faccio le scale che portano in bottega. Prima di entrare, lancio un’occhiata alla pianta carnivora sistemata di fronte, regalo, dichiari, di un’ex fidanzata. Ebbene, mi tocca la guancia senza astio, anzi risparmia una zanzara che si posa sul braccio e non punge. Antonio, devo preoccuparmi?

No. L’inaspettato è per noi, e non da ieri, spunto e forza. Grazie, Giuseppe.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Antonio Raucci nasce a Caivano nel 1959. Frequenta alcuni corsi in Accademia a Napoli nel biennio 1988-89. Le sue prime prove in chiesa, su restauri di affreschi commissionati dalla Soprintendenza ai Beni Culturali. Temi e momenti del Vangelo costituiscono il suo apprendistato unitamente a studi di natura morta e di nudo. Presto il passaggio ad un’espressività informe e povera che ottiene buoni consensi. Decisivi gli incontri con grandi personalità come Stelio Maria Martini e Mario Persico, quest’ultimo lo nomina assistente negli anni conclusivi. Emerge progressivamente una nuova sensibilità, influenzata dal surrealismo e dalle avanguardie. Torna la figura ma in modi singolari, secondo strategie fluide e inattese che vedono i viventi interagire con innesti fisici e supporti organici. In omaggio all’astrazione postpittorica statunitense, scompare la prospettiva. Fanno capolino invece segni e forze irrazionali che invadono la scena e danno mistero e sostanza all’oggetto. Tra le mostre di spicco, si ricordano: “Simulacri” (2014), a cura di Martini e Dario Giugliano, “La silenziosa risposta” (2017), “Spazio per acrobati” (2023).